サークル飲み会などの出欠管理をスマートに!フォーム活用のポイントとツール紹介

フォームを活用して、サークルの飲み会やイベントの出欠管理の手間を削減するための、実践的なポイントと便利ツールを紹介します。

大学のサークル活動で飲み会などイベントを企画するとき、参加者の出欠管理は意外と手間がかかるものです。幹事やサークル代表にとって、出欠確認は常につきまとう面倒な作業ですよね。

参加予定者全員に一人ずつ連絡をとり、返信がない人に再度通知し、人数を集計し、キャンセルが出れば再度人数確認をする…というように、やることが多く大変です。

グループLINEなどを使う場合でも、各返信の内容を集計するのに手間と時間がかかったり、未回答の人の確認が大変だったり、人為的ミスが発生しやすいのが現実です。

そこで本記事では、こうした出欠管理の課題を解決するために、フォームを活用するポイントや、代表的なフォーム作成ツールである「Googleフォーム」とフォーム機能搭載の日程調整ツールである「Attendar」、そして「LINE の投票機能」の比較を通して、出欠管理をさらにスマートに行うコツを紹介します。

出欠確認にフォームを使うメリット

サークル飲み会などの出欠管理にフォームを活用すると、以下のようなメリットがあります。

✅ 回答が簡単

フォームはスマホやパソコンからサクッと回答できるので、参加者も面倒なく行えます。メールやLINEでの連絡と違い、文章を打つ量も最小限で済み、誰でも簡単に操作できる点が魅力です。

✅ 結果の自動集計

入力されたデータは自動で集計されるため、作業時間をかけることなく結果を把握できます。また、同時に手作業での入力や計算ミスも防ぐことができ、管理が楽になります。

✅ 集計結果の一覧化

自動集計された結果は通常一覧表などに分かりやすく表示されるため、誰が参加するか、どんな連絡が必要かをすぐに確認できます。これにより、決定事項の共有や次のステップの準備がスムーズに進みます。

✅ 複数項目もラクに聞ける

出欠のほかにも、アレルギーの有無や参加時間や解散時間の事前連絡など、複数の質問を設定することで、必要な情報を効率よく一度に集めることができます。

どんなツールが使える?おすすめフォーム作成サービス

ここでは、Googleフォーム、Attendar(日程調整ツール)、そしてLINEの投票機能という3つのサービスのメリットやデメリットを比較しながら、それぞれの特徴を解説していきます。

Googleフォーム

メリット

✅ 回答形式のカスタマイズが柔軟にできる

単一選択、複数選択、自由記述など、質問に応じて最適な回答形式を設定できるため、効率的なデータ収集が可能なうえ、回答者側も回答がしやすいというメリットがあります。

✅ 匿名でも実名でも対応可能

設定次第で回答を匿名にするか、参加者の名前を記入してもらうか選べるので、状況やプライバシーに合わせた利用ができます。

✅ 回答のあと編集が可能

設定次第では回答後に内容を修正できるため、誤入力や予定変更にも柔軟に対応できます。

✅ 回答がスプレッドシートに自動で集計される

回答データは自動でGoogleスプレッドシートにまとめられるので、手間をかけずに集計作業ができます。これにより、参加状況を一目で把握でき、次のアクションが取りやすくなります。

デメリット

☑️ 日程調整には不向きな場合がある

Googleフォームはあくまでフォーム作成ツールなので、日時がまだ決まっていないイベントの調整には、他の専用ツールに比べて不便な面があります。(ただし、質問の設定次第では対応も可能です。)

☑️ 回答状況は参加者間では見えない

回答結果は集計されるものの、参加者同士でその状況を共有できないため、透明性に欠けることがあります。事前に情報を共有したい場合は、別途連絡手段を用意すると良いでしょう。

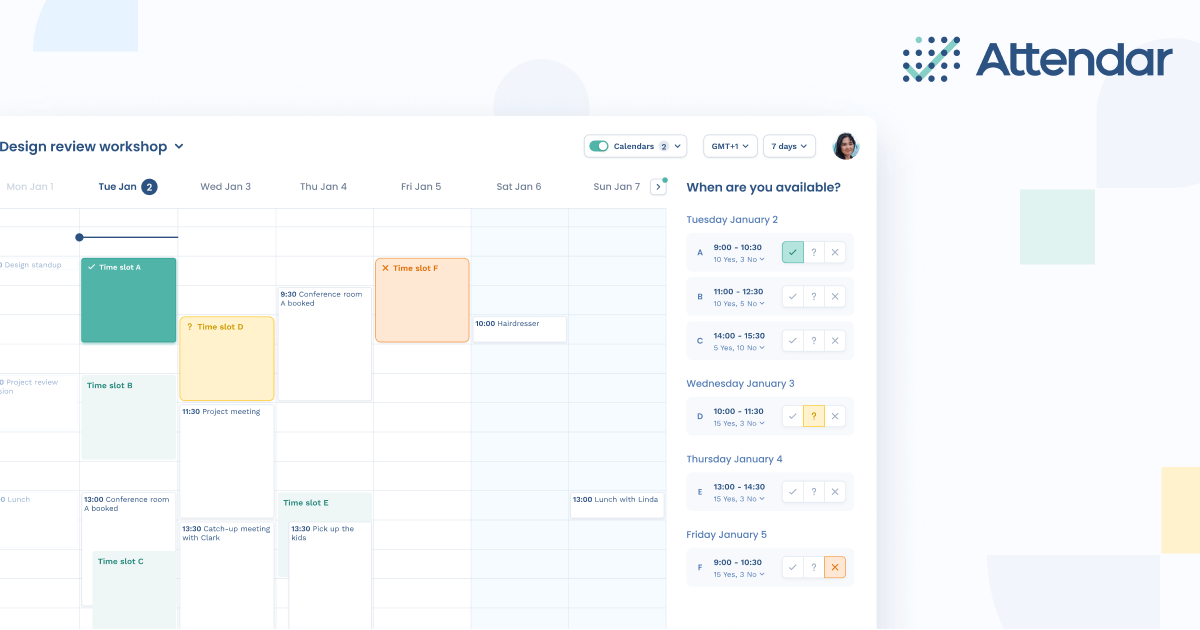

Attendar(アテンダー)

特徴

Attendarは、日程調整(スケジュール調整)と質問アンケートを同時に実施できる点が大きな特徴です。大学生のサークル飲み会やイベント企画等において、忙しいスケジュールの中から最適な日時を決めたり、事前集めたりするのに非常に便利なオールインワンのツールです。

また、回答者はもちろん、作成も無料かつアカウント登録不要で誰でも利用できるため、気軽に試すことができます。

✅ 日程調整(あるいは出欠確認)とアンケートが一度に完結

一つのツールで複数の候補日への投票から、最適な日時の選定、さらに細かいアンケート質問までワンストップで行えます。

✅ 回答形式のカスタマイズ、回答の削除が可能

Googleフォーム同様、単一選択、複数選択、自由記述から回答形式を選択できるほか、回答者は自身の回答を後から削除することができるので、間違えたり予定が変わった場合でも回答し直すことができます。

✅ 自動集計、結果の可視化表示

回答は自動で集計され、結果が一覧で可視化されるため、出欠や投票状況、アンケート結果の把握が簡単にできます。また、必要に応じて結果をCSVでダウンロードすることも可能です。

LINEの投票機能

メリット

✅ LINE内で完結できる

他のツールを別途使う必要がなく、既に使い慣れているLINE上で投票を実施できるのは、明確なメリットと言えます。

✅ モバイルでも作成が簡単

スマホに最適化されており、外出先でも手軽に投票・回答を実施できる、操作性の高いツールです。

✅ 誰がどの選択肢に投票したか一目でわかる

投票結果がリアルタイムで表示され、各メンバーの選択が明確に把握できるため、透明性が高く、状況把握が迅速に行えます。

デメリット

☑️ 日程投票と日時以外の質問アンケートを同時にできない

ひとつの投票を行うことを目的とした機能であるため、日時あるいは出欠への投票と、それ以外の質問を同時には行えません。そのため、出欠確認や質問ごとに投票を立てる(作成する)必要が出てきます。

☑️ 自由記述での回答ができない

選択形式の回答のみでテキストによる自由な文章入力(回答)ができないので、詳細な意見収集には向いていません。

☑️ データを移行するには手作業が必要

投票結果の集計データを表にしたり、そのまま他の形式で利用する場合、データの整理や移行に手間がかかります。

フォーム作成時に気をつけるべきポイント

フォームを作成する際に、回答者がスムーズに入力でき、かつ正確な情報を集めるために、以下のポイントに特に注意しましょう。

1️⃣ シンプルで分かりやすい表現にする

簡潔な文章

複雑な言葉や専門用語は避け、誰にでも理解できるシンプルな表現で設問を作成します。たとえば、出欠状況は「出席」「欠席」「未定」といった簡単で分かりやすい選択肢にすることで、回答しやすくなります。

2️⃣ 質問の順序と論理的な流れに注意する

自然な流れ

まずは基本情報(例:名前、連絡先など)の必須項目から始め、その後で出欠確認や追加のコメント欄に進む構成にしましょう。

質問の関連性

関連する質問が連続していて、次に何を入力すればよいかが分かるような順序にすることで、回答者が質問に答えやすくなります。

質問の順番は意外と重要なので、少し意識できるとベターです。

3️⃣ 必須項目と任意項目のバランスを考える

必須項目の最小化

入力の負担にならないよう、本当に必要な項目(たとえば「名前」と「出欠状況」)だけを必須に設定し、余計な入力の強要はできるだけ避けましょう。

任意項目の明示

補足情報や自由記述欄は任意であることを明確にすることで、回答者が無理なく入力できるようにします。

4️⃣ プライバシーに配慮する

利用目的を伝える

アンケートなどで名前や連絡先のような個人情報を集めるときは、どのような目的で使うのかを記載しておくと、回答者の安心感につながります。

フォーム作成後の運用と改善ポイント

フォームが完成し、オンライン上で共有できる状態になったら、次は運用と改善を行う段階です。以下のポイントを参考に、効率的な出欠管理と運営の質向上を目指しましょう。

1️⃣ 回答期限とリマインドの設定をする

初回の共有

フォーム完成後、サービスが提供する共有機能を使ってリンクを取得します。このリンクをLINEグループ、メール、SNSなどでサークルメンバーに送信すれば、誰でも簡単にアクセスして回答ができる状態になります。ほとんどのオンラインフォームはモバイルにも対応しているため、スマートフォンからでも手軽に入力できます。

回答期限の明記

回答率を上げるために、フォーム内やメッセージに「〇月〇日までに回答してください」と具体的な期限を記載しましょう。これで、参加者もいつまでに入力すればいいか迷いません。

定期的なリマインド

期日前に未回答者へリマインドメッセージを送ることで、回答率をさらに高めることができます。

2️⃣ 回答状況のチェックをする

集計結果の進捗チェック

回答がどれくらい集まっているか、途中で入力が止まっていないかをこまめに確認しましょう。

未回答者へのフォロー

まだ回答していない人には、グループチャットや個別連絡で「まだ回答していない方はお願いします!」と促しましょう。

3️⃣ フィードバックをもとに改善する

簡単なアンケートの実施

集計完了後でも良いので、「わかりにくかった点や改善できそうな点がないか」を尋ねることができると、今後同様に出欠確認やアンケートをするときの参考になるのでおすすめです。

次回へのアップデート

いただいたフィードバックをもとに、質問の順序や説明文を見直し、次回以降のフォーム作成に活かしましょう。

※毎回細かいフィードバックを求める必要はありませんが、数回実施しているうちに、シンプルな改善点や参加者の要望が出ることがあります。必要に応じて、簡単なフィードバック項目を設け、次回以降の運営をよりスムーズにしましょう。

最後に、こうした複数人での出欠確認やスケジュール調整を効率的にサポートしてくれるツールとして「日程調整ツール Attendar」を紹介します。

日程調整ツール Attendar の紹介

一般的によく耳にするGoogleフォームは、シンプルなイベントの出欠管理には対応できますが、日程調整や出欠管理専用のツールではないため、手間がかかったり、機能面で物足りなさを感じるかもしれません。

Attendar(アテンダー)は、同時に出欠確認と必要なアンケートをとるのに特化したツールとして、大学生のサークル活動などにぴったりの機能が多数用意されています。

すべての機能が無料で使え、またアカウント登録も基本機能の範囲であれば不要なので、導入も非常にしやすいはずです。

ぜひこういったツールを活用することで、出欠管理のスマート化を実現してみてください!